Negeri Anabe: Banjir Kepung Ibukota, Japra Lantik Pj Perdana Menteri di Atas Lumpur

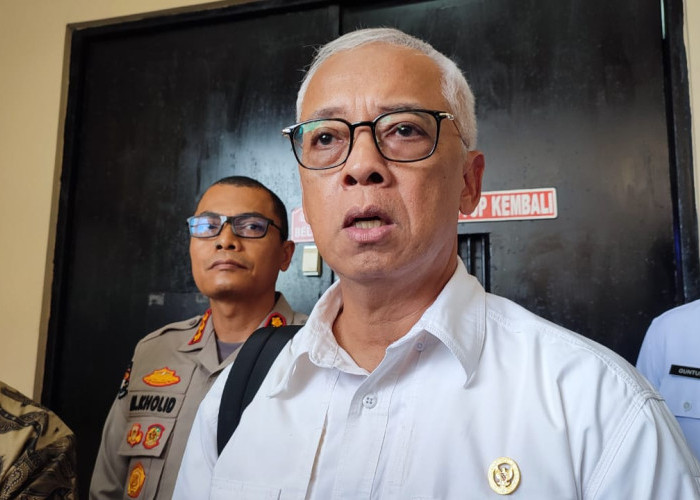

Ilustrasi Presiden Anabe sedang Murka ke para pembisik--

Penulis: Hans Bahanan

Bab IV

Sepulang dari Lembah Pengembul, Japra kembali dengan wajah tenang dan langkah pelan tanpa suara. Tapi ketenangan itu membuat banyak pejabat resah. Ada yang mulai berbisik:

“Jangan-jangan dia pulang membawa kebijakan aneh dari gunung.”

Yang lain diam-diam menyiapkan pidato sambutan penuh kepalsuan, seolah rindu akan presiden yang selama ini mereka khianati dalam diam. “Selamat datang presiden kami, kami rindu seperti rindunya pohon kering ke tetesan air hujan”

Namun sebelum drama politik sempat dimainkan sepenuhnya, tiba tiba Alam memutuskan mencuri panggung.

Hujan turun sangat lebat. Hanya beberapa saat saja sebagian wilayah Ibukota Anabe tenggelam, bukan oleh air luapan sungai semata, tapi juga oleh dosa birokrasi dan pembangunan yang lebih mementingkan duit hasil bawah meja untuk bangun perumahan, ketimbang membiarkan sawah dengan padi yang berlimpah. (“Tergantung.. Iya tergantung abah punya”).

Air bah datang seperti tamu yang diundang diam-diam. Kantor-kantor kementerian berubah jadi akuarium. Mobil dinas mewah dan usang sama sama mengambang seperti mimpi pejabat yang resah karena tidak memilih Japra saat pemilu.

Arsip-arsip penting hanyut bersama kenangan korupsi masa lalu. Bahkan ruang kerja menteri urusan kemakmuran yang dulunya megah dan ber-AC tiga arah, kini penuh lumpur dan bau bangkai tikus.

Tembok yang dahulu dibanggakan kini runtuh begitu saja dihantam gelombang. Seolah air tahu mana bangunan yang dibangun dengan ketulusan, dan mana yang dibangun dengan hasil korupsi.

“Kami tak menyangka kantor kami berada di jalur sungai,” ujar seorang menteri.

Padahal warga sudah memperingatkan sejak sepuluh tahun lalu. Hanya saja suara rakyat sering tenggelam sebelum hujan deras turun.

Presiden Japra, yang masih memakai sepatu dari tanah Pengembul, memandang kehancuran itu dalam diam. Ia tidak marah, tidak pula menangis. Ia hanya menggeleng kepala pelan- pelan dan berkata:

“Kita berkabung sepuluh hari. Bukan hanya untuk kantor yang roboh, tapi untuk akal sehat yang selama ini telah lebih dulu tenggelam.”

Dalam waktu 10 menit, seperti menyelesaikan masalah sampah, keluarlah surat edaran resmi: Hari Berkabung Nasional 10 Hari.

Seluruh aktivitas pemerintahan dihentikan. “Kecuali aktivitas memotret diri dan membagikannya ke media sosial”…. Kata salah seorang wartawan berbisik ke wartawan lainnya.

Pencitraan Para Menteri

Ketika lumpur masih belum mengering dan rakyat masih menangis di bawah tenda beratap terpal sambil menjemur pakaian yang lusuh berwarna coklat akibat lumpur, para menteri mulai tampil dengan jaket rompi dan sedikit wajah terlihat letih yang dipoles tipis.

Menteri Pertanian tiba-tiba turun ke lokasi sambil memegang cangkul. Padahal ujungnya masih bersih.

Menteri Pangan membagi-bagikan mie instan sambil berkata “kami mendukung pangan lokal”.

Menteri Komunikasi mengajak siaran langsung dari tengah lumpur

Menteri Lingkungan menanam satu pohon di depan kantor yang runtuh, lalu langsung mencabutnya setelah kamera pergi.

Menteri Ekonomi tiba-tiba mengunggah foto lama saat ia naik becak, dengan caption: “Kami selalu bersama rakyat.”

“Para menteri tidak lagi bekerja, mereka tampil seperti influencer menyampaikan keindahan Gunung Rinjani. Dan rakyat? Masih menjemur kasur yang lembap sejak hari pertama banjir.”

“Kami datang untuk membantu,” kata salah satu menteri sambil selfie di dekat reruntuhan rumah yang telah hanyut terbawa arus.

Sayangnya, tatapan rakyat tertuju pada jam tangan mahal milik menteri.

Sementara itu di ruangan pribadinya, Ia duduk di lantai menggunakan sarung hitam sebagai bukti berduka. Kemudian membuka satu satu gulungan catatan dari Ki Subali.

Lumah Furaya Diangkat Sebagai Pj Perdana Menteri di Tengah Lumpur

Dua hari setelah banjir besar mengaduk-aduk ibukota Anabe seperti kuah sayur basi, dan ketika lumpur belum sepenuhnya mengering, Presiden Japra tiba-tiba mengumumkan pengangkatan Lumah Furaya sebagai Penjabat Perdana Menteri.

Pengumuman itu dibacakan di depan wartawan dengan suara datar dan mata yang nyaris kosong:

“Untuk memastikan jalannya roda pemerintahan.. Apa boleh buat, saya menunjuk Lumah Furaya sebagai penjabat perdana menteri sampai ditetapkannya perdana menteri definitif.”

Ruang rapat mendadak sunyi. Sebagian menteri menelan ludah, mereka bisa membaca dengan teliti bahwa Presiden Japra yang baru kembali dari Pengembul bukan lagi pemimpin yang mudah dipengaruhi bisikan. Ia menjadi lebih saklek, lebih diam, dan lebih suka mencoret nama ketimbang mengajak rapat panjang.

“Japra bukan lagi presiden yang bisa disetir. Dia kini seperti batu kali: dingin, mengalir pelan, tapi bisa menghantam.”

Yang paling membuat para pejabat ketar-ketir adalah Japra tak lagi mengajak bicara panjang. Tidak memuji, tidak mencaci. Ia hanya mencatat. Dalam buku kecilnya yang selalu ia bawa, seperti malaikat Atid mencatat daftar dosa.

“Katanya, Japra mencoret satu nama menteri tiap malam sebelum tidur.”

“Katanya lagi, ia akan memilih perdana menteri bukan berdasarkan loyalitas, tapi berdasarkan siapa yang paling tidak pura-pura.”

Empat hari setelah banjir, Lumah Furaya dilantik sebagai Penjabat Perdana Menteri. Pelantikannya tergolong unik, karena tidak digelar di Istana megah Anabe melainkan lantai rumah singgah yang masih basah oleh lumpur banjir.

Japra berdiri tenang, seperti tidak sadar bahwa kakinya terbenam dalam lumpur yang sama dengan rakyat, hanya saja sepatunya lebih mahal. Sementara itu, para menteri berdiri berjejer rapi dengan sepatu yang kotor bekas genangan.

Lumah Furaya tersenyum palsu sambil memastikan kamera hanya menangkap bagian tubuh dari pinggang ke atas. Pidatonya sangat singkat:

“Dalam lumpur, orang bisa terlihat sama... tapi kita tahu siapa yang membawa emas, dan siapa yang hanya bawa sepatu mahal.” (Bersambung)

Sumber: